ハートヒルかわげ(特養)です。

今日は、福祉車両専門店「オレンジ」の藤原様をお招きし、

当法人のドライバーを対象とした運転講習会を実施しました。

まずは”認知”・”判断”・”操作”の各段階で起こるミスによる交通事故、搭乗者事故、架装装置事故について、実際の事例や実験動画を交えながら講義していただきました。

事故発生の約7割を占める認知ミスについては、前方不注意やわき見運転のほか、ハイエースやキャラバンなど様々な車両での死角を確認する実験動画を交えて解説していただきました。

死角を減らすためのポイントを学ぶ中、参加者は皆、真剣に動画を見ながらうなずく姿が印象的でした。

判断ミスでは、送迎経験が長い人ほど起こしやすいとのこともあり、ヒヤリハットの例として、実際に起こったドライブレコーダーの映像や事故写真をもとに解説していただきました。

死角からの飛び出しでは、送迎時間の圧迫などで焦ってしまうと「相手が止まってくれるだろう」と考えやすくなることや、送迎車の種類によって内輪差や外輪差による自損事故も起こりやすいと説明があり、参加者の多くが頷いていました。

また、自損事故の確認不足による事例では、死角部分に損傷が集中することが多く、接触後に焦ってそのまま動かすと損傷が悪化してしまうこともあるそうです。損傷が増えると修理費がかさむだけでなく、ボロボロの車で送迎すると利用者様が不安に感じ、法人全体の信用にも影響することを改めて実感しました。

操作ミスについては、不完全なシートベルト装着、車イスの固定不良による急ブレーキの事例などを学びました。

スタントマンを用いた実験動画では、シートベルトの有無や不完全な状態で急ブレーキをかけた場合の影響が示され、正しい装着方法の重要性や、車いすが正しく固定されていない場合の危険性を目で確認することができました。

時速40キロで健康な人でも痣や痛みが生じることから、高齢者や速度が上がった状態での急ブレーキではさらに大きな影響が出ることが具体的に説明され、車いすの固定やシートベルトの正しい着用の大切さを再確認しました。

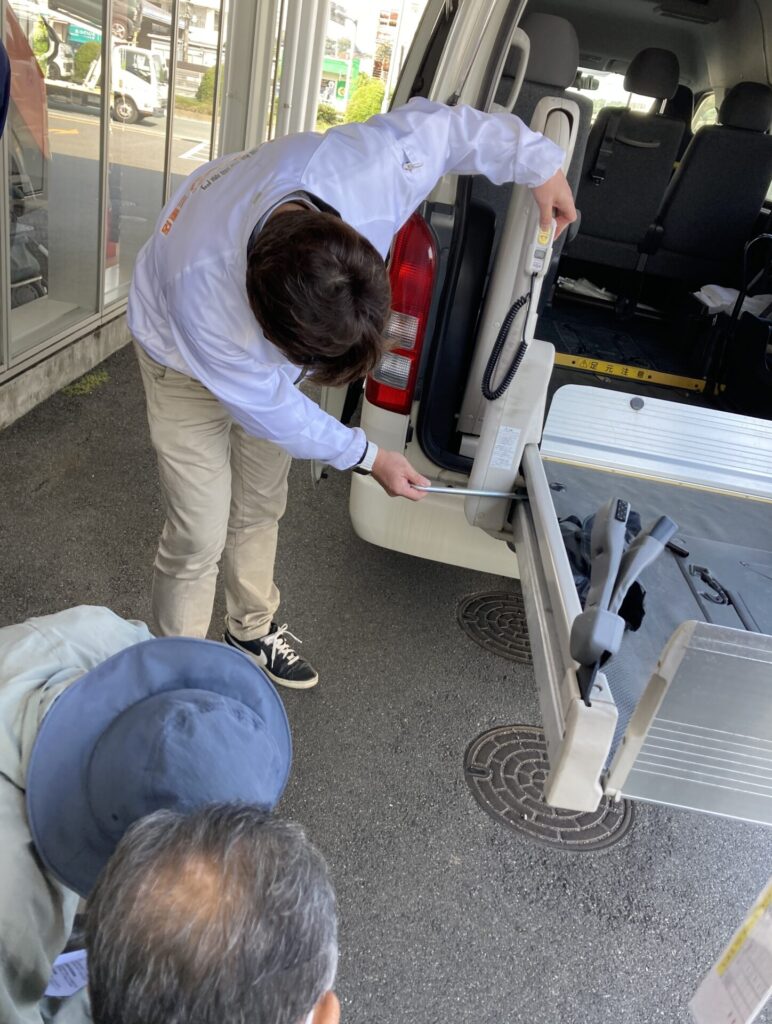

休憩時間を挟んだ後は、緊急回避の方法や車いすの固定方法などについて、実車講習を受けました。

リフトやステップなどの不具合が発生した際の緊急回避方法について、講師の方が実演を交えながら丁寧に説明してくださいました。

私たち参加者も、各装置がどこにあるのか、どのように操作するのかを教わりつつ、実際に手順を体験することができました。

どの方も関心が高く、説明に合わせて自然と身を乗り出して確認するほど、学びの多い時間となりました。

他にもスペアタイヤの収納場所や、ハイエースではシートベルトの位置を調整できることなど、これまで知らなかった設備についても教えていただき、参加者からは思わず驚きの声が上がりました。

車いすの固定方法についても、運転手の方に普段通り実践していただきながら、より安全に固定するためのポイントを教わりました。

参加者からは、

「今までも固定できていたが、より良い方法を知ることができたので、今後しっかり活用したい」

「動画だけでなく自分の目で実際に確認できて良かった。できていない点も分かったので今後に活かしたい」

_といった声が上がりました。

今回の講習を通して、ご利用者の皆様が安心して送迎をご利用いただくためには

何が必要かを考える貴重な機会を得ました。

今後は、学んだことを活かし、より安心・安全な送迎を実現できるよう努めてまいります。